逝去带不走情真的心

(作者写完后突然发现没标题 所以这个临时被拽过来当标题的几个字无任何参考价值 请看过后跳过)))

我走着,阳光明媚地照着。我不知道我已走了多远,也不知道我此行的目的地。

想着,几天前朋友的话又像魔音一样萦绕在我耳畔。“我有我自己的生活,你不要再用友情绑架我了——如果可以,我真希望没有认识过你。”我不明白,为什么我的热情到了她那里,就算越界,就算绑架。她说,在学校我一直黏着她,她都没有别的朋友——她在怪我呢,可是为什么?我们从小一起长大,经常一起玩不是很正常的事吗?还有——那天学校里的一个男生故意摸她的头发,我出面让他给她道歉,她却叫我别多管闲事——为什么?好朋友不该形影不离吗?我照顾她、保护她,她为什么还生我的气?

“你终于来啦!”突然,一道清纯甜美的女声把我的思绪拉回现实,像是除夕夜的第一响烟花。“你是……依甜吗?”我激动而忐忑,吸进的气提在嗓子里,声音软得发颤。我的内心告诉我我应该为见到她而激动,但我以前从未见过她,也并不知道她的身份。“哎呀,是我是我,我们走吧!”女孩扑过来在我肩头蹭了蹭,抱过我的手臂就走。她的脚步很轻又很急,我被她拽着,斜着身子迈着大步追赶着。她叽叽喳喳地跟我不停地说,我听了一路,却听不见她在说些什么——我一直在想我与她是什么关系。

终于,我们走上一条黑色的、盖满灰白色尘土的柏油路时,我想起了她的身份。我们是网友,今天第一次见面,她约我去她家里玩。我心中竟生出一丝抵触——日后,她也会像那个朋友一样,觉得我越界吗?我该怎么经营与她的关系呢?要收敛一些热情吗?她对我的顾虑浑然不觉,仍是叽叽喳喳地说着,我仍没有听见她在说什么。我略带紧张地观察着周围的环境。柏油路直向前延伸过去,看不到尽头;两侧是规整的长方形花坛,坛中嫩绿的草叶在明朗的阳光下闪着斑驳的亮块。每个花坛中都立着一个汉白玉告示牌,烫金的文字发着温热的光。字的笔画圆滑弯曲,像盘在雪上的幼小的黄金蟒。我走近时努力地读那些文字,却发现我竟看不懂任何一个标点。这里的文字我未曾见过,我在国外吗?但依甜叽叽喳喳说着的又是中文。

走了没两步路,刚才还望不到尽头的柏油路竟到了终点。一座老式的宽平房拦住了我们的去路。我看着棕黄色的墙壁和积满灰尘看不出字的门牌不明所以,却听依甜愉快地说:“到了。”这是这一路来,我听清她的唯一一句话。

第一次见面,她就愿意带我去她家,想必是和我一样对朋友真诚到毫无保留的人吧?

我们走上前,老旧的布满指印和划痕的玻璃自动门不情不愿地磨蹭着开了。我们走进去,里面仅有一个银色的带着金属光泽的前台,台子后面坐着一个男人。游泳馆!我吃了一惊,随即又为自己的愚蠢感到可笑——这可是依甜的家,怎么会是游泳馆呢?这样想着,我的心在不知不觉中又飘向了游泳馆。在我小时候,还在学游泳的时候,我还有姐姐。

姐姐比我大两岁,小时候的每次游泳课,都是她带我去。她游得很快,我没有一次能追上她。我慢吞吞地在水里漂,教练也不训——之前每次教练因为各种原因训我,姐姐都要跟他急。那时候,我7岁,姐姐9岁。我们游完泳就去洗澡,我笨拙地在浴头下揉搓我的头发,等到姐姐洗完,她再把我的脑袋捞过去,帮我仔细地洗。我紧闭双眼,时不时吐出流进嘴里的水。就听头顶上传来她的笑声:“都会游泳了,你还怕水啊?”

我们每周都这样,直到她患上抑郁症,划满伤口的胳膊和大腿无法下水为止。

患病的消息,是她笑着当作故事讲给我的。那天她格外轻松,拉着我在小区里到处走;而我被吓傻了,肉体被她带着散步,灵魂早就不知道跑去哪里避难了。

自此,我几乎变得神经质,给她发好多消息,每天对她说好多遍我爱她,生怕我不这么做,她就会从我生命里消失。她很少及时回复我,有时发出的消息过了几天都没有回应。这么过了几个月,我看着聊天框里不成比例的绿条和白条,竟无端地觉出厌烦。于是我便不再如此热烈疯狂地关心她,对她的消息也只是敷衍了事。

终于,在我不知道第几次说出:“无所谓啊,跟我又没关系”后,她彻底地消失在了我的生命里。她拉黑了我所有的联系方式,我竟觉得有些轻松。毕竟,也不是亲姐姐,我还有很多朋友,于是我的生活并没有太大的变化。有时在夜深人静的时候想起她,我就把关于她的念头从脑袋里赶出去,闭眼睡觉。

姐姐的行为在当时的我心里,算不算越界呢?她的确打扰到了我的生活,可我仍不愿承认我那时嫌她烦,她明明本该是我温柔可爱的姐姐啊……姐姐当时,也会像现在我不理解朋友一样,不理解我为什么疏远了她吗?

姐姐也是个可怜的小姑娘……

不知道她现在怎么样了呢?我也没必要知道吧。……

左臂忽然被握得很紧,突如其来的疼痛强行打断了我的回忆。“嗨!钝钝…?”依甜喊道。与我说话时,她的声音甜腻腻的,有种属于小女孩的娇蛮;而她喊出刚才那句话时,声音怯懦而绵软,像离群走丢的羊羔。她打招呼的是一个块头很大的男人,脸上几乎被毛发铺满,手上拎着一把生锈的斧子。他快步走出大厅,我不知道他有没有在意我们。男人走后,依甜长出一口气,用劫后余生的眼神看我,凑在我耳边,压低了声音:“他是这里有名的杀人狂……我们可不能惊扰了他……”我心头一跳,连忙点头。依甜带着我拐进大厅右边的走廊——我记得,小时候的游泳馆没有右边的走廊,只有左边通往泳池和更衣室的通道——她带着我向走廊的深处走去。前台后面坐着的男人,自始至终没有看过我们一眼。

依甜带着我开到走廊尽头最右边的房间,她推开门,我们进去。我跟在她身后走进房间,门后是一个小厅,右边立着一个很大的冰箱,左边是厨房和卫生间。厨房和卫生间的门都半开着,都没有开灯,有种尘封已久的灰暗飘在两个房间里。小厅不大,房门正对着的是一面墙——严格来说,是零点九面墙,在墙的最右边,有一条窄窄的过道通进屋里。过道像是仅容一人通过,从门口往里张望,也看不到里面的样子。“快来呀!”依甜在墙后面的房间呼唤我。我几乎就要走进去,忽而又想起那个杀人狂,于是我打算防患于未然,做好安全措施。我转过身研究依甜家的门锁,这才发现从外看很高级的防盗门,里面的锁竟然还是木栓。我不知试了多少次把木栓卡住,但要么是木条滑出来,要么就是卡住以后门还能推开,总之没有一次成功锁门。屋里依甜的呼唤愈加紧促了,我破罐破摔,把木条塞上就匆匆穿进过道。

过道的左边像是把墙挖开了一个洞,里面放了两排小沙发和一条小长桌,像是普通的饭馆的结构。过道尽头的墙上开了窗户,木质窗框里嵌着玻璃。依甜就坐在背对窗户的那排沙发上,她招呼我在她对面坐下。

我们聊了很久,关于具体是聊的什么,我却连半个标点符号也不记得了。

许久以后,我下意识地将眼神从依甜身上挪开,瞟到窗户时,我的心脏剧烈地跳了两下——来的时候依甜口中的“杀人狂”,正举着血迹斑斑的生锈的斧头,将脸贴在窗玻璃上,死死盯着我们。我努力呼吸却发不出声音,颤抖着手示意依甜。她回过头,吓得滑到了桌子下面。我们瑟缩着,挤在桌子底下的墙边,努力控制着呼吸的平稳。杀人狂在与我对视过后兴奋了不少,从窗前跳开,或许,是要来我们的房间了。

正这样想着,木门便传来被撬动、被冲撞的声音。我和依甜缩在桌下,她眼中已盈满了泪水,我伸出左手与她紧紧地十指相扣,右手则是死命地捂住我渴望尖叫的嘴。

门被砸开了。

我听着杀人狂规律又略带急切的脚步声。听上去,他没有犹豫,径直走向我们藏身的地方。我心如死灰,竟有了“砍掉我的肢体也没关系,只要让我活着就好”的想法。他向我们走来,轻轻拿起斧头,砍断了我们紧紧相握的两只左手。断下来的手,血淋淋地躺在地上。我大脑一片空白,预想中的疼痛并没有到来,我的手像蛋糕一样,软绵绵的,被他的斧子轻轻地切下。依甜看着断手,崩溃地嚎啕大哭。我已无暇去安慰她了。

耳边的哭声渐渐小了,我的意识也渐渐模糊,头越来越沉……

再次醒来,我转头看去,身边不再是依甜,却看到了……

“姐姐?!”我惊呼,“你怎么来了?”

“我再不来,你都要死了。”她半担忧半责备地说。“你怎么跑到旧游泳馆的废墟里去了?还有你这手,怎么弄伤的?”

我看向自己的左臂,出乎意料地,左手还在。我感到疑惑,张了张嘴,却不知从何问起。“……我的手……没有断掉吗?”我忐忑地开口。“说来也怪,”姐姐认真起来,“找到你的时候,你的左小臂有一个环绕一圈的伤痕,很平整,就像……像被斧子砍下来过又接上去的。”我脑中一片混乱,思考良久后终于又问:“那,依甜呢?”“依甜?!”她诧异,“你怎么会认识依甜?她姓什么?”“姓仇。”我下意识回答。

姐姐愣了一会,才开口:“我认识她,依甜不是她的真名。”

“啊?她原来叫什么?”

“她……原名叫仇雨婷。”

“多好听的名字,为什么要改呢?”

“……你多读几遍试试。”

我默念着她以前的名字,当我念到第14遍的时候,便停住不再念了。

我的目光颤动着移向姐姐,我死盯着她的眼睛,仿佛这样就能改变她接下来要告诉我的事实。

“谐音,求女停。”姐姐叹了口气,不留情面地击碎了我侥幸的幻想,“她奶奶那一辈还很封建,对她一直不闻不问,特别是她有了弟弟……”

“她弟弟叫什么?”我突然这么问。其实我并不好奇她弟弟的名字,但我的嘴抢在脑子前面问出了这句话。

“……仇天佑。”

……

同一家的两个孩子,一个被祈求上天的护佑,另一个被祈祷不要出生。

我和姐姐相望,无言。

良久,姐姐再次开口:“她其实已经去世了。”

我惊诧地瞪大眼睛——同样是被切掉了手,我的断手还能接回来,她怎么就丢了性命?

“她在一个月前,第23次,终于自杀成功了,好几个医生一整晚都没救回来。”

“不可能的,一定是你记错了。”我笃定地反驳,“我们昨天还见过面呢,在她家,一个很像是之前游泳馆的地方。我们从网上认识,她把我约到她家去玩的。”我顿了顿,还是没有把杀人狂的事告诉姐姐。

“……她就葬在原来游泳馆那里的公共墓地……”

“我在她小区周围看到了草地和汉白玉告示牌呢,字是烫金的,很整齐很精致,但是我看不懂……”

“那周边确实有类似告示牌的东西,只不过是黑色的底,银色的字,是死者们的亲人朋友为他们刻下的墓志铭——那里也没有草地,土地光秃秃的,寸草不生。”

告示牌、草坪和游泳馆的样子一瞬间涌入我的脑海。我看到的告示牌是白底金字,姐姐却说是黑底银字;我看到的草坪嫩绿鲜艳,姐姐却说那里是寸草不生;我记忆中的游泳馆只有左边的通道,依甜带我去的却是右边的走廊……依甜已经去世一个月了……

见到依甜的地方,所有事物相对于现实都是反的……

姐姐说找到我的地方是游泳馆废墟……

或许,我被依甜带去了一个不属于我的地方——一个不属于活人的地方?

那里的人都已死去——或者说,只有在现实中死去的人才能去那个世界。游泳馆早已成了一片废墟,我熟悉的教练、保洁阿姨、商店叔叔都不在这里了。或许,这个世界里的所有东西,都是在现实中已经不被关注甚至被遗忘的……?

我给这个世界取了名字,就叫逝去的世界。

我发了好一会的愣,感觉自己在想这一切——所有的事,又觉得脑子里空空荡荡,像刷满白漆的空房间,又像风平浪静深不见底的湖面。

我盯着黄白色塑胶的地板,看不到姐姐的眼睛。我想,她的目光大概会和我的在地板上交汇。白房间和平湖面,或许也正占据着她的大脑。

时间凝固了,直到医生进来为止。

我回过神来,忙对医生道谢:“真是太感谢您了,要是断手接不上,我这辈子就要残疾了啊……骨头会不会留下后遗症啊,要不要做康复训——”医生直接打断我:“说什么呢,只是环绕小臂一圈的伤口而已,就给你缝了几针,别瞎想——拆线之前伤处最好别碰水。”我一头雾水。我的手不是被切断了吗?

医生进来看了看就走了。我的伤大概并不严重。

或许,在逝去的世界被切断的手,在现实世界里还是接着的,只是留下了平整的环绕手臂一周的伤口。

我突然明白,手被切断时,依甜为何哭得如此伤心。她不但意识到自己的手是永远地失去了,而且深知我的手只会留下伤口,并不会断。

对于现实的世界,依甜所在的是逝去的世界。

对于逝去的世界,必定还有一个更隐匿、更昏暗的逝去的世界。这个世界里从此多出了一个小女孩的一只断手。

一夜过去,我睡得并不好,梦见了依甜的泪眼。

医院病床上的被子很厚,我睡衣的背面已被汗浸透,湿了的地方像着了火的沼泽,热辣粘稠地抓着我。

或许是被子或枕头挡住了脸——我在梦中渐觉呼吸困难,于是更加用力地捕捉新鲜空气,于是把挡住我脸的东西死死地吸在了鼻子上。我感觉,进入身体的气流越来越小,身体越来越软,头越来越沉,像是要永久地陷进床里……

我在听,我听得见,她说,凭什么,你不该活着,……

意识迷离的时候,我被姐姐摇醒。

“……我不该活着?”半醒的我呢喃着。

姐姐用一块水果糖堵住了我的呢喃。

今天的姐姐非常胆小,一个劲地问我要不要吃什么,要不要喝什么。她包里的水果糖像是拿不完,我每次盯着黄白色塑胶地板,她都急急忙忙地给我塞一块,把白房间、平湖面赶出我的脑海。

就这样到了下午,我忍不了了。“姐姐,今天有什么事吗?”在她今天第9次拿出糖开始剥糖纸的时候,我按住了她的手。姐姐一愣,脸颊尴尬而窘迫地红了红,经历了一系列语气词的过渡后,才拖拖拉拉地开口:“没有……不是……我只是怕你……想不开。”我想起刚被她叫醒时的呢喃,哭笑不得地向她解释我并没有因为惊吓产生心理问题。

姐姐松了口气,随后又不好意思地开口:“那个……之前的事,对不起啊……”我疑惑地抬头看她,过了一会才反应过来她指的是她生病期间对我的忽冷忽热。回想小时候的事,我才意识到当时的自己多么幼稚任性,最后竟然是姐姐先给我道歉。于是我也红着脸,刚想开口,告诉她该道歉的是我——没等我开口,她又陷入了回忆,开始自顾自地说个不停。“现在想想,那段时间,我好像只跟依甜说话,她也有抑郁症——甚至比我还严重——她是这个世界上唯一能完全理解我的人了。”姐姐叹了口气,接着说:“都这么久了,她走了,也算是解脱吧。她自杀前一天还跟我出去散步呢……她说,这个世界上,她唯一放不下的就是我……”姐姐的声音哽咽了,她不再说下去。

我微微瞪大了眼睛。这个世界上,依甜唯一放不下的,竟然是朋友?依甜对友情,竟然也是如此看重吗?我突然对她起了兴趣,又心生羡慕——同样是依赖于友情的人,她被姐姐珍惜挂念,我却要被我的朋友记恨。

我正要向姐姐多打听一些依甜的消息,却突然对上姐姐通红的盈着泪水的眼睛。我心中一痛,便岔开话题:“她为什么得病?也和你一样是因为学习压力?”

“不是,她学习向来很好,甚至每天12点前就能写完作业。”姐姐脸上显出羡慕,我却觉得心中一阵刺痛,“12点前”?“就”?这些词在我脑中嗡嗡地响着。“她得病,主要是因为她的家庭。她很小的时候,妈妈就得病去世了,从那以后她爸就像变了个人,原本顾家慈爱的一个人,变得冷漠,整日整夜的不回家,一有钱就去喝酒,回家就打他闺女出气……也不剪头发,整天拎着把生锈的斧子到处走,听说还伤过不少人……”我一惊——这描述,真的很像我和依甜在逝去的世界遇到的那个“变态杀人狂”。我越想越怀疑,于是问:“姐姐,她爸爸去世了没有?”姐姐诧异地看我:“你怎么知道?她爸爸在她自杀一周后,也用他的斧头自尽了……也是个可怜的人啊,平常都是依甜照顾他,现在依甜走了,他用来自杀的斧子上的血迹,都没有人帮他擦掉……”原来,那杀人狂斧子上骇人的血迹,竟是他自己的。现在,我可以百分之百确定了——那“变态杀人狂”就是依甜的父亲。

依甜为什么对我说她父亲是变态杀人狂?

依甜见到她的父亲,为什么没有直接喊“爸爸”?

依甜带我去的是她的家,那她的父亲住在哪里?

以依甜父亲的为人来看,依甜大概不会和父亲住在一起,那她的父亲为什么会提着斧子出现在她家附近——还偏偏是在我来的时候?

等等……

依甜真的住在这里吗?

我回想着依甜家的环境。一扇看起来不属于这个时代的老旧木门,一把毫无用处的木栓锁,狭小昏暗的厨房和卫生间,灰绿色的窄小的冰箱……一个十几岁少女的家,无论如何也不该是这个样子。更何况,屋子里别说卧室,连张床都没有。而且,如果依甜真的不知道那“杀人狂”是她父亲,为什么不给屋子换把好锁呢?这屋子显然不是她正在住的,而且,没有锁的木门和大而透明的玻璃窗……这间屋子没有一丁点的防御作用,反而,像是在欢迎坏人入内。

“唉,没疯的时候,她爸爸也是个好人啊。他一直是个糙汉子,专门为别人劈木柴营生,那斧头就是他的维持生计的工具,已经跟了他很多年了。他也曾经是个好父亲的,依甜小时候,他抱她之前都会洗漱、刮胡子,怕扎着她。他的斧头落在木头上,会发出吨吨的声音。依甜小时候喜欢这样叫他,他就削一条木棍给她玩……但是自从他疯了,但凡听到类似吨吨的声音,都会控制不住地用斧头伤人……”

我瞳孔猛地一缩,原来,依甜对着他喊的“钝钝”并不是他的名字,而是让他伤人的信号?

怪不得她带我去那个房间,怪不得她在我梦里说我不配活着,原来她一开始邀请我过去,就没有想让我活着回来。

我们的手被切掉的时候,她哭得那么伤心,原来是因为不但我没死,她还搭进去一只手。

两天内一箩筐的事让我大脑过载,我无心再想我的猜想是否正确,也懒得让情绪为此产生任何波动。只是,我百思不得其解……为什么?

我想,我就快要知道真相了……

“姐姐,如果——我是说如果,她有理由伤害我,那会是为什么?”

姐姐愣了许久,想要反驳却被我坚定而悲切的眼神劝退,于是苦思冥想着我荒谬的问题。“我只有一次对她提起过你,就是……就是我们联系淡了的那会……她当时还说要帮我‘报仇’呢,可惜没有机会再跟她讲清楚……还好我又把你找回来了。”

曾记得父母说起过,姐姐与我断了联系不久,就割了腕。尽管她父母及时发现,她也还是在ICU躺了几天。我要是依甜,大概也会为此愤怒吧。

我好像懂了。依甜真的将她的“报仇”付诸了行动。

我好像真的懂了……

我忽然开始理解我的朋友。如果她和那个男生关系本就很好,我所谓的“替她出头”就成了多此一举——就像依甜要为姐姐报仇,于是伤害我一样。

我仍记得朋友无可奈何地对我说:“你离了我活不了吗?你就这么缺爱吗?”当时我没有回答,现在想来,她说我缺爱,或许也不全无道理。小时候,爸妈工作忙,姥姥姥爷照顾我。他们一次又一次地把我抱在膝上,告诉我要待人真诚,忠于友谊。长大后,姥姥姥爷回了老家,爸爸妈妈和我生活在一起。爸爸妈妈爱我吗?不,他们爱的不是我,只是那个成绩很好、给他们争光的我。若是我哪次考试成绩下滑,我便不再是他们疼爱的乖女儿,而是不学无术的白眼狼了。

我能得到的亲情变少了,需要的友情就变多了。

我朋友的家庭非常幸福,有对她无微不至照顾的爷爷奶奶、只希望她健康快乐的爸爸妈妈、还有对她百般依赖的可爱的弟弟。她当然不用从友情中汲取温暖——她当然会觉得冗余的友情令她厌烦。

我又替依甜庆幸——还好,还好她遇到的是对友情同样珍重的姐姐……

若是她早一点认识我,若是她没有带着仇恨认识我……或许,我的热情,能帮她填补一些亲情的空缺吧?她……也不会这么早就这样陨落吧?

只是,她离开之前,是否还仍然留恋着亲情呢?

“姐姐,她离开以后的那一周,她爸爸……变成了什么样?”

“他好像不愿意搭理任何人了,每次有人看到他,都是提着斧头走得很急。好像只有在听到‘吨吨’的声音,才会有所反应。他拿斧头追着人砍的时候,还喊着要削木棍给女儿防身用呢……他不是坏,他心里想的还是爱护他的女儿,他只是分不清人和木头……”

他分不清人和木头,依甜分不清爱和恨,我也分不清关爱与占有,对与错。

她和她的父亲已经死去,前往那个“逝去的世界”。但他们已在我脑海里根深蒂固了。

或许,现存和逝去,也像木头和人、爱和恨、关爱与占有、对与错一样,难以区分吧。

在逝去的世界,让逝去的情感把依甜的心,填满吧。

(文章正文已结束😌)

(以下是作者玄微在码字的时候想到的几点可能产生问题的地方,先自问自答一下))

1.墓志铭是用汉语写成的,“我”为什么看不懂上面的字?

因为“我”被依甜带入了逝去的世界,而“我”又是活着的,所以当时的“我”处于现实世界和逝去的世界之间的夹层里,看不懂现实世界里的文字。“我”当时没有机会看到逝去的世界的文字,不然“我”将惊恐地发现,那些文字我也不认识。在夹层中的人是无法看懂两侧任意一个世界的文字的,这是“我”说的。毕竟没有别人到过夹层,所以“我”说任何关于夹层中的事情,都无从考证,暂且相信“我”一下下吧。

2.依甜的父亲为什么给她削木棍玩,而不是娃娃、木雕、竹蜻蜓……?

父亲是个糙汉子,以劈柴为生,压根不会别的木工,削出木棍已经是他能力的顶端了。他也曾觉得可爱的女儿拿着棍子乱挥有些违和,但他无法改变,于是他安慰自己:万一哪天甜甜遇到危险,乱挥木棍也能帮她防身。

3.依甜为什么给自己改名叫依甜?

这个想法是文章写成以后才有的……大作业成功地暂时填平了玄微大脑里的沟壑,如果此时再向文章里加入这个设定,文章过于会变成一篇前言不搭后语的史(?)

依甜的小名叫甜甜,是她故去的母亲给她取的。她从小到大都很喜欢水果糖(是的,水果糖,是和姐姐在病房疯狂给“我”投喂的水果糖一样的水果糖)。改名字的时候,她的母亲已经去世,“甜甜”这个名字是母亲为她留下的唯一一样东西,她希望母亲能一直陪伴她。于是她改名“依甜”,希望自己能永远依靠母亲的爱。并且,别人每叫她一次,都相当于为她的母亲献上了一句祝福。

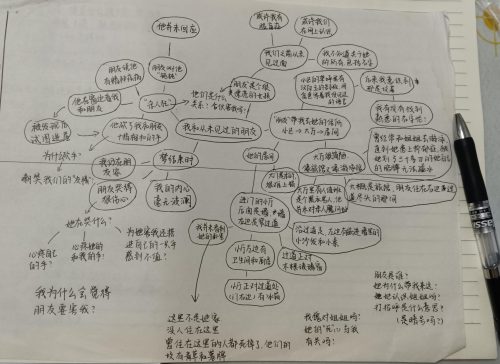

*此为玄微做的头脑风暴,仅作评分用

*此为玄微的同伴互助打分,除了作评分用以外,也是玄微对可爱的同伴们的表白)))

玄微要(大言不惭地)打满分!为了玄微自己,也为了whiteplain,蕴雨,还有仅合作过一次的西瓜。

最初与whiteplain和蕴雨交流时,玄微有些不好意思讲出自己无厘头的梦,后来发现组员的梦们也都又荒诞又浪漫(她们的梦真的好有意思!!),就有勇气分享自己的想法了。感谢whiteplain,感谢蕴雨!!!

后期快要成文的时候,和whiteplain聊得比较多。在和她一次次沟通中,依甜有了名字。写完以后我第一个发给的其实不是山精,而是whiteplain,有她帮我把关,很安心。

后来得了whiteplain毫不吝啬甚至颇为夸张的赞赏,我便体会到了这篇大作业对于我无与伦比的价值。

打满分吧,为了我,为了蕴雨西瓜,更为了亲爱的whiteplain.

玄微的叙事方式好流畅,读起来好舒服,水到渠成。总觉得这篇也可以配上一个更广阔更通透的、天高云淡的名字,比如“在逝去的世界里”这样。

“湿了的地方像着了火的沼泽”,好喜欢。生锈的斧头、失去理智的暗号驱动的人、游泳馆、木门闩,是恐怖片/海龟汤味道的元素,和小女孩之间的复杂的情感很相配。线索埋得真的很好,场景的特点可以让人记住,这也是为什么我觉得好流畅。

姐姐和依甜都向前看或前往下一处地方了,但感觉,主视角的问题并没有解决呢。只是暂时妥协了吧。