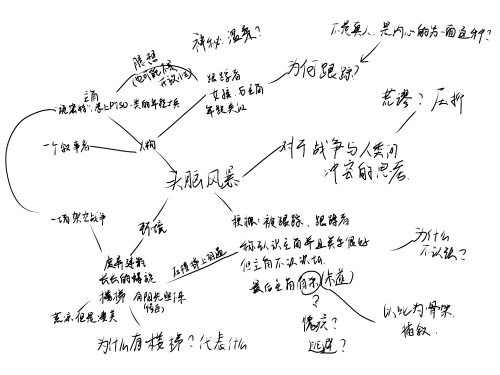

(头脑风暴图在最后。ddl战士失手了啊啊啊。相较于课上分享的版本删了一些过于血腥的东西因为写着写着给我写恶心了

沉闷的战后,医院里充满了无声的哀嚎。

由于职位的空缺,学了六年外科的我莫名其妙临时被安排到了精神与心理干预方面的工作。实习半个月后,这是我第一次自己给病人检查。066床,是一个卷发的青年,绝不会超过二十岁,头上和胸前都缠了几圈绷带。他圆瞪着布满血丝的双眼,眨也不眨一下,那干涩而惊恐的眼球似乎要从眼眶里脱出。他姓施密特,病历表上写了他先是因为胸腔中弹引发的气胸被送来这里,后来发展出入睡困难与臆想的情况,且对周围的刺激反应很敏感,始终保持着一种呆滞的警惕状态。

我照例给了他安眠药。长期的无法入睡会导致他的精神恶化。

他醒来时,是雾蒙蒙的凌晨。窗玻璃上有白色的小水珠流下,外面是阴天。他的状态看起来好了很多,只是还瞪着眼睛。我便抓住时机诱导他慢慢说出自己的症结,随后就听到了这段荒谬的故事。

施密特是连队里的神枪手,虽然年纪不大但是打枪干练利落。再强的个人也没法拯救注定的败局,在前天失败的巷战后,他在错综复杂的街道里与战友走散了,担惊受怕地提防着可能从建筑物角落里突然冲出来的潜在敌人。一个影子跟着他,断断续续地瞬移着接近,尽管迈大脚步也甩不开。

在他的体力要耗尽的时候,一栋被炸的只剩一半的建筑残骸成为了他的庇护所。这房子还剩三面的墙,一栋楼梯延伸向消失的屋顶惨白的阳光从各个破洞照进来,他用枪检查了一遍这里没有人,便拖了张烂桌子堵住了门,瘫坐在角落眯上了眼睛。

一个声音唤醒了他,恍惚睁眼后,光线让他以为他被杀,已经来到了天堂。他面前的楼梯上,站着一个和他年龄相仿的年轻女性,正像飘起来一样,一顿一顿地往下移动。施密特已经没劲动了,喃喃自语:“这是天使…她来接我了。”那年轻人像瞬移一般下了几节楼梯,站定了。

“你还好吗?”年轻人的声音听起来的确像来自另一个世界。不过施密特用力站起来掐了自己一下,又庆幸又遗憾地发现自己没死。那么如果这不是天使……出现在这种地方,能是什么人!施密特慌忙本能地举起了枪走过去,将那黑魆魆的枪口对准年轻人的头。年轻人抬手迅速地把枪口压了下去,动作看起来没怎么使劲,却让施密特无法再把枪提起来。施密特被这动作弄得心惊肉跳,自己大抵打不过这个人,要死在这里了。

等了一会,什么都没发生,施密特睁开紧闭的眼皮。女孩轻轻地笑了,朦胧柔和的面容让她看起来很真诚。施密特脸上的血筋通红,不知道是出于恐惧还是愤怒:“不要嘲笑我,卑鄙的东西。要杀了我就快点吧。”他把枪扔下了。

女孩的笑容收了起来,光从楼梯上打下,打在她的头顶和脸侧。转而有一种失落和悲戚:“为什么要杀你呢?”

“别装了,你是联合军!法国人?波兰人?…比利时人?”

“那如果我告诉你,我既不是法国人,也不是比利时人……”

“你是美国人?该不会…你是苏联人!苏联人!”施密特低声嘶吼着打断了他。

年轻人低头,睫毛盖住了蓝色的虹膜。“那如果……我也是德国人?”

施密特愣了一下,咬起槽牙从唇缝里凶恨地说:“不可能!要么你就是个叛徒,应该被处死。”

他想起过去在军营的广场上看到的处决。一些逃兵和难民面对他们这些新兵站成一排,眼睛里流转悲伤的光正和楼梯上的年轻人相近,不过大概有不同的含义。系着发亮的皮带的军官以极粗的嗓门训话。

“背叛你们的国家,就是这个下场。至于那些外国佬,他们活该落在这个地步。谁叫他们没有金头发!好了小兵蛋子们,枪瞄准!”

施密特激动地上膛,对准面前发抖的和他穿着一样制服的新兵罪人。新兵小声哀求他不要开枪,可这显然是不可能的。

“开枪!”

一阵尘埃,人们像被砍倒的树一样倒下。

回忆结束,施密特无神地看着地面:“你不是人类。你到底是谁?”

“我是你的好友,你的兄弟姐妹。你忘了我吗?”

“我根本不认识你。”

然而女孩没再继续接话,而是抬头看了看不断螺旋向上的楼梯上面。施密特顺着她的目光看去,却只看到一片刺眼的白光。

“你听说过巴别塔的故事吗?”

他听不懂这姑娘又要搞什么花招,但是再发生什么他也不会奇怪了。“没有。”他有气无力摇摇头。

“人们本来属于同一个族群,说同样的话。天神为了防止人类联合成功建成通天巨塔威胁自己,给人类划分了种族和语言。然后世界才变成我们现在的样子。”

施密特冷笑:“如果你上过小学就会知道世界变成现在的样子是因为大陆漂移和自然选择。我承认你的神话故事很好玩,但是现在我——我们根本没空想这些事。”

上一次听这种虚构的故事,还是身为看守难民的警卫。一个有点老的妇人给猜不出是女儿还是孙女的孩子滔滔不绝地在牢房里用俄语讲白雪公主,讲灰姑娘,海的女儿和小红帽,没完没了,翻来覆去。妇人大概是因为不知道明天要被拉到哪去的恐惧,也或许是因为夜里的牢房太冷了,声音颤颤巍巍、絮絮叨叨的,而小女孩则十分自然地靠在妇人怀里,要求妇人讲一段再讲一段,就好像她只是在幼儿园或是游乐场的草坪上。施密特从没像那次一样那么后悔能听懂一点俄语,他烦躁得向被鸡毛掸子逗弄的恶狗,在铁栏杆门口把枪杆捏的吱吱滑响,最后忍不了了用枪托当啷一下砸上铁栏杆,巨大的金属声响后童话停止了。女孩子哭起来,那妇人赶快捂上了她的嘴巴。再后来,声响全无,走廊黑得可怕,施密特更加后悔,因为他不想站在这种死气沉沉的地方,也想被抱在怀里听故事——显然他现在的年龄不可能被抱在怀里了,但是还是想听故事。

第二天换班的时候发现那间牢房空了,妇人娘俩不知道是不是真去了什么童话世界。取而代之的是新的“罪人”又住了进来——看不出来人的轮廓了,再仔细一看,原来是庞大的孤独和冷漠。

“你在走神。”女孩说。施密特彻底没力气回答了,仅仅端详着女孩。她的头发是和一两年前那个看守所见到的女孩十分相像的棕栗色。然而,她的眼睛是蓝的。

“想不想上楼梯看看?这个楼梯看起来这么高,万一真的能通到天上呢!”她突然欢快轻巧地问,每个音节都像一只小鸟在施密特脑上蹦跳敲打。施密特的脚不听使唤了,此时仿佛又消失了疲劳,朝女孩走过去。女孩身上像在发光。施密特的一只军靴踏在楼梯上,那深色木质的残破结构吱呀作响,微微震了一下,却看起来不会塌。

这种怪异的发光……让他联想到温暖的火炉。在他和队友闯进敌军的军营,把毫无防备的士兵杀死在帐篷里时,被混乱中踹倒的炉子。一开始,那炉子简直是满是怪味的敌营里最有人情气儿的东西,却在点着一顶帐篷后变成了吞吃多少燃料也欲求不满的魔鬼。尖锐的爪子和獠牙残忍地舔过士兵身上的衣服,于是就有一个个着了火的敌军士兵尖叫着跑出来,在地上试图钻进尘土里,却在翻滚几下后不动了。他和队友躲在远处的树丛里嬉笑地看着这一切,幻想怎么和长官邀功。

真不是人啊,现实时间线里的施密特混乱地想,可我只是在为了我的国家执行命令罢了,再说我不杀他们他们就要杀我们,这又有什么区别呢?对敌人的宽恕就是对自己的残忍。

思绪逐渐变成了旁白式的跳脱,施密特觉得自己离疯不远了。女孩的脸扭曲成每一个他伤害过的人的模样,再清晰成原先那张美丽的脸。他跟着女孩迈上一级又一级台阶,麻木地等待走到什么个他也不知道的地方。

万一上面是神明的审判地,他是会被授予一枚大大的金质徽章,还是下地狱被尖刺反复穿透呢?他为自己的民族战斗到了最后一分钟,本应当荣归故里,成为年轻的英雄。可他杀了那么多人,尽管他不确定是不是自己想杀。一开始,他看到血和骨头就会止不住地呕吐,但后来他简直频频有杀死手无寸铁的平民的冲动,一种凌驾在其他生命上的快感。

他以前不是这样的人,他想。

“也不知道这么长的螺旋楼梯是哪里来的。”女孩说。

是什么让我变成了这样?他想。

“上面不会有神的。只是蓝天白云而已吧。”女孩说。

那么,谁来替祂们审判我呢?他想。

“要是以后能一直过这样的日子该多好啊。”女孩说。

大概不是所有人都配得上继续活着,他想。

女孩停下了脚步回头望望。这里已经离地面有了段距离,楼梯从建筑物的残顶上穿了出去,广袤的天撒下了光线,拥抱他们。

“我是你的好友,你的兄弟姐妹,你忘了我吗?”或许女孩说。

谁都没错,谁都错了,他想。

奇怪啊,今天对过去的回忆太多了,是走马灯吧。他不知道上面是什么在等着他,但是他没有了见证的必要。在心思极度痛苦而纠结的情况下。他拔出枪对准了自己的胸口,草率地扣了扳机。

很遗憾,枪里刚好还剩一颗子弹。他被巨大的推搡感从楼梯栏杆上翻下去,直直坠落,被内心的审判者从天平上狠狠掷下。似乎没那么不堪忍受,一切马上又会平静。

女孩竟然一点惊讶也没有,而是平静地微笑,就像他们初次见面一样。她的齿缝里流出依稀可辨的几个字:

“真可怜。”

她的头发被风吹起来,施密特离她越来越远,天地都在旋转着,可她始终向下默默看着跌落的他,悲哀地。渐渐,那已不是在看他,而是在凝望地下很深很深处的什么东西。

没有一滴眼泪用来葬他。

声音模糊了,急速刺入了晕染开的无边黑暗。

醒来,他在战地医院。整日担心着噩梦,仿佛魂魄已经不属于自己,记忆也和自己割离了。他现在不太肯确定自己是否看到过那个女孩,也承认这应该是幻觉。

在这里工作一周后,我因无法忍受压抑的氛围离开了战地医院。我的同事根据患者的描述去了那栋房子废墟,不出所料没有什么通天的楼梯,只有一个被拦腰炸断的短短一截楼梯。这更印证了那只是他的濒死臆想,可后来我总觉得真会有个棕头发蓝眼睛的年轻姑娘站在那楼梯上用温和却悲哀的神情凝视着我。

再后来,十几年后我再听到关于他的消息,他似乎奇迹般地康复得差不多了。他移民去了美国西部,娶妻生子,每天以听电台和(合法的)狩猎为乐。偶尔有报纸去采访他,他只一概不谈,说关于当兵的记忆他都忘了。

很快没人还记得通天的楼梯。

鸥鸥觉得怎么样(写的过程感受如何?写完了,满意吗?哪儿让你有什么想法?)?山精想听作者阐述。

洗练成熟的讲述。施密特的反应倍儿真实。尤其上楼梯时,他的想法和女孩想法的三拍半交错,给力。绝望-癫狂-平静→复杂交织,颇有可信度。

从整体结构来说,读完我感觉还少了一、什么。你觉得呢?

比我的好太多了